« Pluies excessives en France, sécheresse majeure en Méditerranée et au Brésil, ouragans et cyclones ravageurs… sur tous les continents, les aléas climatiques percutent le monde agricole et affectent les productions en quantité et en qualité. »

C’est une triple équation « climatique » à laquelle les agriculteurs et agricultrices doivent faire face: contribuer à limiter les émissions de gaz à effet de serre, maintenir et/ou augmenter les stocks de carbone, et s’adapter au dérèglement climatique – “Le climat de 2050 est connu. Dans 25 ans, Toulouse aura le climat actuel moyen du nord de l’Algérie” auquel il faudra ajouter une grande variabilité inter-annuelle et des aléas plus extrêmes et fréquents – “Il n’existe plus 2 années consécutives qui se ressemblent, une année normale devient une année exceptionnelle”.

La question de la vulnérabilité des exploitations agricoles (et des filières) au changement climatique est centrale et la robustesse des systèmes mise à l’épreuve.

Analyse tendancielle de la situation

La vulnérabilité actuelle et à venir de l’agriculture

avec Nicolas Métayer – directeur adjoint à Solagro et responsable Agriculture-Climat, Sylvain Doublet – responsable Bioressources et Prospective à Solagro et modélisateur d’Afterres2050 et Sophie Martinoni-Lapierre – directrice de la climatologie et des services climatiques de Météo France

L’évolution du climat

Les relevés de données climatiques traduisent un réchauffement global évident et la France enregistre des pics de températures (et des vagues de chaleur) de plus en plus fréquents. La série la plus proche montre que 2022, 2023, 2024 figurent parmi les 5 années les plus chaudes depuis 1900. L’analyse des « normales » montre une hausse de +0,4°C tous les 10 ans. Au-delà d’une tendance à la hausse des températures, on enregistre aussi des variabilités inter-annuelles plus importantes et des aléas extrêmes (par leurs magnitudes et leurs fréquences). Par exemple, alors que 2022 figurait parmi les années les plus sèches, 2024 a enregistré une pluviométrie dépassant la normale de 15%. Ces 10 dernières années ont montré des aléas d’ampleur exceptionnelle qui déstabilisent toutes les filières agricoles et tous les territoires du nord au sud de la France.

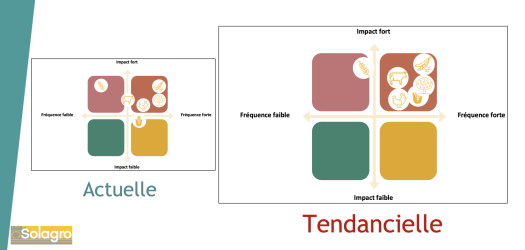

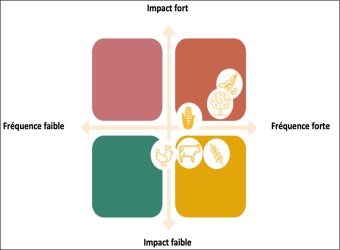

La vulnérabilité actuelle des différentes filières

Les herbivores subissent fortement les vagues de chaleur. L’année 2022 a été particulièrement révélatrice de difficultés liées au confort thermique (et hydrique) des animaux. Les désagréments physiologiques causés par des vagues de chaleur entrainent des baisses de productivité dans un premier temps et affectent (si l’épisode caniculaire se prolonge) la santé globale des animaux. Les déficits hydriques entraînent une réduction de la disponibilité en fourrage, pouvant aller jusqu’à de graves déficits et l’impossibilité de nourrir correctement des cheptels. Les creux de production estivaux sont de plus en plus fréquents et touchent de plus en plus de surfaces, partout en France. On parle dorénavant de « second hiver » pour qualifier cette période estivale durant laquelle la production de fourrage est faible (voire nulle) et où il faut utiliser ses stocks pour nourrir les animaux. Le climat impacte également la pression parasitaire, avec par exemple le développement des moucherons vecteurs de maladies touchant une part importante des cheptels ovins et bovins (FCO, MHE…).

Pour citer d’autres exemples, dans la filière volaille, les vagues de chaleur augmentent la mortalité des animaux. Les hivers doux et printemps chauds accroissent l’exposition au virus de la grippe aviaire « importé » par les oiseaux dont la migration est perturbée. Du côté des céréales à pailles, les vagues de chaleur et les déficits hydriques (du printemps et du début de l’été) ou au contraire une forte pluviométrie (et un faible ensoleillement) peuvent perturber (voire rendre impossible) des semis et/ou affecter fortement les rendements (comme en 2016 et 2024).

Les cultures pérennes (arboricultures et viticultures) ne sont pas en reste avec notamment des épisodes de gel tardif catastrophiques.

Le dérèglement climatique a des impacts différents et d’intensité variée en fonction des systèmes mais pour beaucoup, la vulnérabilité est déjà forte.

L’avenir climatique de la France

La trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) permet de proposer un horizon commun pour commencer à travailler sur l’adaptation de la ferme France. Elle évalue, à partir des engagements politiques pris par les différents pays, un niveau de réchauffement auquel il convient de s’adapter : pour la France, une augmentation de la température moyenne annuelle de +2,7° en 2050 et +4°c en 2100, avec de grandes disparités en fonction des années mais aussi des saisons.

Les modèles intègrent une part d’incertitude, mais des signaux clairs se distinguent. Par exemple, on sait que les précipitations augmenteront fortement durant l’hiver (+17% par rapport à la fin du XXème siècle) – en particulier sur la moitié nord – et baisseront drastiquement en été (-19%) notamment sur le sud-ouest et la Corse.

« Météo France donne à voir le climat auquel il faut s’adapter, en travaillant sur différentes échelles : globale, européenne, puis française, pour croiser avec les données climatiques observées. Météo France utilise un ensemble de 17 simulations (également utilisées par le GIEC), accessibles sur le site DRIAS. S’adapter à une France à +4° en 2100, par rapport à l’ensemble des scénarios possibles reste un scénario plutôt optimiste, se situant dans une trajectoire modérée par rapport à l’évolution du climat. »

Sophie Martinoni-Lapierre – directrice de la climatologie et des services climatiques de Météo France

Les démarches d’adaptation envisagées par les filières agricoles

La plupart des filières agricoles se trouvent déjà dans une situation de forte vulnérabilité qui va avoir tendance à empirer dans le futur proche, principalement à cause de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des aléas.

Les différentes filières envisagent des mesures d’adaptation au changement climatique. Elles intègrent progressivement des mesures d’ajustement, d’efficience mais très peu de substitution et aucune de reconception/transformation.

Du côté des filières, beaucoup de mesures en grandes cultures, élevage, arboriculture… sont « externes » (non-développées par e agriculteurs eux-mêmes), faisant appel à la génétique ou aux technologies pour s’adapter. Elles ciblent également un meilleur accès à la ressource en eau pour essayer de réduire le stress hydrique et les impacts des sécheresses.

Du côté des agriculteurs, qui subissent déjà des aléas significatifs, beaucoup expérimentent, s’adaptent avec pragmatisme. Ils modifient les dates de semis, diversifient les variétés, testent des dispositifs anti-gels, améliorent leur bâtiments… avec des résultats éprouvés sans que leurs actions ne soient suffisamment valorisées par les filières.

Des solutions structurelles et agronomiques

La robustesse de l’agriculture française au regard du scénario Afterres2050

avec Nicolas Métayer – directeur adjoint à Solagro et responsable Agriculture-Climat, Sylvain Doublet – responsable Bioressources et Prospective à Solagro et modélisateur d’Afterres2050 et Benoit Rozière – éleveur en Aveyron au GAEC de la Borie Alte

La vulnérabilité de la « ferme France » aujourd’hui

Aujourd’hui en France, environ 70 % de la surface agricole utile est consacrée à l’élevage, pour la production de viande, d’œufs et de lait. Cette situation nécessite de grandes quantités de fourrages, de grains pour nourrir les porcs et volailles et l’importation d’intrants, notamment les tourteaux de soja pour nourrir les bovins et les volailles. Certaines productions comme l’arboriculture, le maïs grain et la production de semences sont largement dépendante de l’irrigation (qui mobilise chaque année près de 3 milliards de mètres cubes d’eau. Le système agricole est fortement impacté par les aléas climatiques mais doit également « subir » des aléas économiques, sociologiques et géopolitiques.

Afterres, les clés de la résilience des systèmes agricoles français

Afterres2050 propose des leviers pour réduire la vulnérabilité de l’agriculture française et du système alimentaire associé. Le scénario s’appuie sur une démarche normative avec des objectifs à atteindre et une estimation chiffrée des transformations nécessaires pour y parvenir, à partir des pratiques agricoles existantes. L’objectif est de disposer de systèmes « agiles », capables de réagir aux aléas et de s’adapter aux nouvelles conditions. Cela implique de produire et consommer autrement, d’exporter différemment, de diversifier les activités économiques des exploitations…

Réduire la vulnérabilité de l’élevage

Les systèmes herbivores sont particulièrement vulnérables aux maladies épizootiques, aux vagues de chaleur et aux déficits fourragers, comme en 2022. Pour renforcer leur résilience, les solutions possibles consistent à réduire le chargement, adopter des races mixtes ou encore diversifier les ressources fourragères afin de gagner en flexibilité. L’adaptation des bâtiments, une optimisation des ressources fourragères et une diversification des revenus (production d’énergie, paiements pour services environnementaux, label bas-carbone,…) complètent ces mesures.

Réduire la vulnérabilité en grandes cultures

Du côté des cultures, Afterres2050 vise un objectif de 70 % de surfaces en bio et 30 % en agriculture de conservation ou à faible niveau d’intrants, non seulement pour préserver la santé des écosystèmes et des hommes mais aussi pour s’adapter aux évolutions climatiques. L’allongement des rotations, la généralisation des couverts végétaux, la diversification des assolements, l’introduction de légumineuses… sont autant de pratiques qui permettent de protéger les sols et de renforcer leur fertilité. Les rotations blé-colza-orge ont été fortement impactées par des années pluvieuses (ou à faible ensoleillement) comme 2016 et 2024, avec des baisses de production allant jusqu’à 40%; Idem pour les cultures d’été (maïs, tournesol, soja, sorgo) très impactées par les vagues de chaleur et les sècheresses.

« Aujourd’hui, les systèmes peuvent être très performants. La France figure parmi les pays aux plus hauts rendements du monde sur certaines productions, mais en termes d’impacts environnementaux, d’adaptation au changement climatique, les systèmes sont fortement exposés, principalement parce qu’ils sont peu diversifiés. Les systèmes cherchent des rendements élevés associés à des conditions idéales qui deviennent de plus en plus rares. Il faut diversifier et rééquilibrer les objectifs de production en acceptant des rendements moindres mais plus stables. »

Sylvain Doublet, responsable Bioressources et Prospective à Solagro et co-scénariste d’Afterres

Deux facteurs clés et transversaux sont identifiés pour renforcer la résilience des systèmes agricoles : la santé des sols et la structuration du paysage. Des sols riches en matière organique (et en biodiversité) sont capables de mieux absorber les fortes précipitations, de limiter les stress hydriques, de limiter l’érosion et de résister à la compaction. Ils offrent également aux plantes un enracinement plus profond et un meilleur accès à l’eau. De leur côté, les paysages diversifiés assurent des services de régulation écologique efficaces, essentiels pour limiter les déséquilibres sanitaires et biologiques.

Sans réduire la fréquence des aléas climatiques, qui ne feront qu’augmenter, les leviers mobilisés dans Afterres permettent d’en limiter les impacts.

La résilience de l’exploitation de Benoît Rozière, éleveur en Aveyron

Le GAEC de la Borie Alte s’étend sur 75 hectares en Aveyron et produit du lait et du fromage sous AOP Laguiole. Benoît Rozière s’est installé en 2016 et a rapidement été confronté à des épisodes de sécheresse qui l’ont poussé à repenser ses pratiques. Plutôt que d’augmenter la taille du troupeau, l’objectif a été de renforcer l’autonomie de l’exploitation. Les apports d’engrais minéraux, déjà limités, ont encore été réduits. La production fourragère a été modifiée, avec l’implantation de méteils à grains et de sorgho en couvert pour disposer de ressources complémentaires en été. La variabilité des productions fourragères d’une année à l’autre a été très marquée. En 2022, les rendements ont été particulièrement faibles, tandis que les années suivantes, 2023 et 2024, ont permis de constituer des excédents. Cette situation a conduit à envisager d’augmenter les capacités de stockage et d’installer une fumière couverte pour mieux gérer les effluents et les pertes d’azote.

« L’adaptation face aux sécheresses reste complexe. Il est indispensable d’ajuster la taille du troupeau à la capacité de production de fourrages pour réduire la vulnérabilité du système. Le changement climatique constitue aujourd’hui le principal risque pour les exploitations d’élevage. Certains scénarios de transition envisagent le recours à des technologies, un contrôle en bâtiment pour limiter le méthane ou des captages de carbone, mais ils orientent l’élevage vers des formes plus intensives. Ce que propose Afterres, c’est une réduction du chargement, qui contribue à limiter le changement climatique et un maintien du pâturage et des paysages, auxquels nous tenons, en Aveyron et ailleurs. »

Benoit Rozière – éleveur laitier – GAEC de la Borie Alte – Aveyron

Sur l’exploitation, des haies et un pré-verger ont été plantés. Ils ont permis de diversifier à la fois les productions et les débouchés. La vente de jus de pommes a été intégrée dans le circuit de valorisation déjà en place pour les fromages.

De nouveaux projets sont en réflexion, comme l’installation de panneaux photovoltaïques et le développement de nouvelles plantations de haies, dont le bois pourra être valorisé en plaquettes, notamment pour la litière des animaux.

La diversification des activités nécessite de nouveaux associés. Le système, plus complexe, est plus exigeant à gérer au quotidien, mais le travail en collectif permet de soutenir l’exploitation et ses évolutions. Le GAEC de la Borie Alte est intégré dans une CUMA et participe à la coopérative Jeune Montagne. Un GIEE a également été créé pour aborder collectivement les enjeux d’adaptation au changement climatique, sur l’amélioration de l’autonomie alimentaire, l’optimisation de la fertilisation, la gestion du pâturage… Il n’intègre cependant pas encore une remise en cause structurelle des systèmes d’exploitation.

Voir l’évolution du GAEC de la Borie Alte

Des stratégies économiques et assurantielles

Le scénario Afterres présente un travail agro-climatique basé sur des données biophysiques auquel il est nécessaire d’adosser une réflexion économique, à l’échelle des exploitations agricoles et du côté des assurances.

avec Nicolas Métayer – directeur adjoint à Solagro et responsable Agriculture-Climat, Sylvain Doublet – responsable Bioressources et Prospective à Solagro et modélisateur d’Afterres2050, Michel Lagahe – responsable méthode conseil Cerfrance Gascogne Occitanie, Romain Behaghel – directeur du programme Fabacéé, Adèle Tanguy – chercheuse politiques d’adaptation IDDRI

Panorama économique des exploitations agricoles – L’exemple du Gers

La baisse des rendements, la fluctuation des prix et l’augmentation des charges rendent les exploitations plus fragiles face aux aléas. Dans le Gers, pour la première fois depuis cinquante ans, le rendement du blé tendre accuse une baisse marquée, passant de 58 à 47 quintaux par hectare en dix ans, conséquence d’aléas multiples allant des excès d’eau au printemps à des périodes de sécheresse et des maladies. Les fluctuations des prix agricoles sur les marchés mondiaux se sont accentuées, essentiellement du fait des tensions géopolitiques. L’envolée ponctuelle des prix du blé en 2021 et 2022, liée à la crise ukrainienne, a permis quelques bonnes années, sans suffire à stabiliser des exploitations fragilisées. L’analyse des excédents bruts d’exploitation (EBE) des céréaliers montre que le revenu disponible moyen est de 2000 euros par an. 40% des exploitations sont en situation financière au seuil d’alerte élevé.

La viticulture, l’un des secteurs les plus solides historiquement, devient particulièrement vulnérable. Le gel de 2021, la grêle de 2022 et les fortes pluies en 2023 entrainant le mildiou (maladie rarement indemnisée) ont mis à mal la filière. En 2024, le Gers accuse encore un déficit de 30 % de ses volumes viticoles, alors que les indemnisations baissent et que la consommation de vin recule. En 2023, on atteint 39% d’exploitations viticoles en situation financière grave.

Panorama assurantiel des solutions proposées aux agriculteurs en France

Pour les exploitants, la constitution d’une épargne de précaution s’avère indispensable pour bénéficier d’une réserve face aux aléas, couvrir la franchise des assurances et lisser les revenus. Un dispositif a été mis en place par les pouvoirs publics : la Dotation pour épargne de précaution (DEP), une déduction fiscale pouvant atteindre 50 000 euros par an en plaçant 50% de cette somme. Ce dispositif aujourd’hui opérationnel mérite d’être développé.

L’assurance aléas est elle-aussi nécessaire mais les sommes assurables peuvent être très basses selon les résultats des années précédentes, entrainant un recul de la contractualisation chez les agriculteurs.

« Le Cerfrance accompagne les exploitants dans la gestion des risques, en proposant des diagnostics globaux, économiques, sociaux et environnementaux et en cherchant avec eux des solutions. »

Michel Lagahe – responsable méthode conseil Cerfrance Gascogne Occitanie

Entre 2016 et 2020, le coût des sinistres pour les assureurs a doublé par rapport à 2010–2015, dépassant les 500 millions d’euros en moyenne par an (avec des années records comme 2021 dépassant largement le milliard d’euros. Depuis 2005, la majorité des années ont été déficitaires pour les compagnies d’assurance. Le gouvernement souhaite que 60% des surfaces agricoles soient assurées en 2030. Mais les zones les plus exposées aux risques aujourd’hui, dans le sud de la France notamment, sont aussi les zones les moins couvertes. La viabilité du modèle assurantiel est remise en question et les dispositifs doivent continuer de s’adapter pour répondre à la gravité des situations.

Aujourd’hui, l’assurance de la ferme France est essentiellement centrée sur des risques exogènes. Un dispositif multi-risques climatiques (MRC) a été instauré en 2023, subventionné à 65% par l’État, pour mieux répartir le risque et augmenter les taux de pénétration des assurances-récoltes. Ces assurances couvrent le capital perdu lors de catastrophes climatiques, avec des seuils différenciés par culture, à travers un guichet unique qui simplifie les démarches. Néanmoins, le taux de pénétration stagne à 30%. Le montant des primes, les règles d’indemnisation (qui se basent sur l’historique plutôt que sur les perspectives de rendements) sont à réinterroger.

Le fonds national de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE) est un dispositif complémentaire, portant les risques des agriculteurs par section (ruminants, légumes…) mais cette approche collective, par programme d’indemnisation, alourdit les démarches.

« Un outil qui n’absorbe pas suffisamment vite les chocs et ne permet pas de réagir aura des difficultés à se développer. »

Romain Behaghel – directeur du programme Fabacéé

L’ensemble des aides de la PAC peuvent couvrir les baisses de charge pour un agriculteur en transition de ses pratiques mais ne couvrent pas la volatilité du risque car elles se basent sur des moyennes. Elles enregistrent aussi souvent des retards de remboursement, pour des raisons de budgets.

Pour que les exploitations tendent vers une plus grande résilience, les agriculteurs doivent être soutenus. Pour un changement structurel, c’est la prise en charge des risques liés aux transitions de pratiques qui devrait être assurée, pas seulement celle relative aux phénomènes climatiques.

Des expérimentations européennes

Depuis une dizaine d’années, plusieurs expérimentations sont menées à l’échelle européenne. Elles portent sur des cultures spécialisées notamment sur la vigne, pour faire face aux maladies fongiques en diminuant l’usage de produits phytosanitaires. Ces expérimentations sont indexées sur des outils d’aide à la décision pour limiter les traitements tout en étant assurées en cas de difficultés. Ces expérimentations s’inscrivent dans le sillage du Plan Ecophyto, structurant pour ces initiatives.

La programme Fabacéé et de nouvelles solutions pour porter une partie du risque des exploitations en transition

Le programme Fabacéé porte un objectif d’économies d’énergies en accompagnant des groupes d’agriculteurs vers l’évolution des pratiques. Le programme s’appuie sur le collectif et propose un financement de ce travail à travers le dispositif CEE, certificats d’économies d’énergies, par les énergéticiens français. Il propose notamment l’expérimentation de nouvelles solutions de prise en charge du risque et d’un système de compensation pour financer la transition des pratiques.

L’enjeu pour Fabacéé est de considérer l’exploitation agricole dans sa globalité plutôt que de faire le lien entre un risque et une pratique très précise. L’allongement des rotations, la diversification des productions nécessaires à la résilience des exploitations créent des interdépendances très fortes entre cultures et nécessite d’aborder les problématiques à l’échelle macroscopique. Le programme intègre aussi un travail sur la recherche de co-financements aux côtés des agriculteurs, et d’implication des agriculteurs dans la démarche.

Dans le cadre du programme Fabacéé, une expérimentation est menée sur 8 régions aux profils pédo-climatiques diversifiés et sur trois changements de pratiques : le semis direct et les couverts végétaux en grandes cultures, l’autonomie protéique en élevage et la baisse des engrais azotés en grandes cultures. Les agriculteurs participent à l’analyse des besoins, des risques et des leviers d’amélioration. L’analyse des économies d’énergies engendrées pour chaque levier activé permet de mesurer les co-financements possibles. Des solutions sont ensuite envisagées : solutions assurantielles, de compensation, d’avance de trésorerie… L’ambition est ensuite de mutualiser les résultats à plus large échelle et de porter un fonds mutualisé de façon opérationnelle.

En savoir plus sur le programme Fabacéé

Enjeux de planification et de gouvernance d’adaptation au changement climatique

L’adaptation a besoin de s’attaquer aux causes profondes des vulnérabilités. Les politiques publiques ont besoin des trajectoires et scénarios prospectifs pour reconsidérer les objectifs qu’elles avaient fixés, qui ne pourront plus être atteints face à une augmentation des températures de 4°C. Les phénomènes à fort risque doivent être intégrés pour une meilleure anticipation : les ruptures d’approvisionnement, la question de l’ eau… qui pourraient mener à une rupture du système. Il ne faut pas seulement considérer les aléas auxquels on doit s’adapter mais s’interroger sur ce que l’on décide d’adapter : le maintien ou non de nos modes de production, de nos très hauts rendements du modèle d’exportation… Il est nécessaire d’accompagner les adaptations transformationnelles, au-delà de l’ajustement et de déployer de nouvelles pratiques, transférables à grande échelle.

« La réflexion doit se faire de manière systémique, en intégrant l’interdépendance entre les secteurs. La gouvernance en silo risque toujours de mener à la mal-adaptation. La gestion de l’eau peut être autant affectée par les secteurs touristiques, agricoles, industriels ou énergétiques. Les transformations de chaque secteur doivent être pensés en cohérence pour que les trajectoires ne s’annulent pas entre elles. »

Adèle Tanguy – chercheuse en politiques d’adaptation à l’IDDRI

Le Plan national d’adaptation au changement climatique

Le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) a vocation à organiser la planification des actions, pour mettre en cohérence les hypothèses communes à tous les acteurs et anticiper les risques futurs. C’est une des briques de la planification écologique qui doit se doter de moyens et être intégrée ensuite dans toutes les politiques publiques sectorielles qui vont en découler.

Deux mesures du PNACC concernent particulièrement l’agriculture : le développement de connaissances, d’études et de formations d’une part et l’accompagnement et la protection des exploitations agricoles via l’assurance pour structurer les adaptations de l’autre.

La planification prévoit que les grandes lignes soient d’abord définies au niveau national puis que l’arbitrage et la mise en œuvre soient déployés dans une seconde phase de territorialisation. Des études prospectives sont prévues sur l’avenir de l’agriculture, mais il n’y a pas encore de séquencement des actions concrètes sur le temps long, pour engager concrètement les transformations.

L’étude des aléas menée au niveau national sera croisée avec une étude territoriale des vulnérabilités et expositions spécifiques. Les acteurs des territoires seront alors mobilisés au sein des conférences des parties (COP) pour discuter des choix de transformations dans les différents domaines. Il sera essentiel d’intégrer les besoins des territoires, de mettre en débat les intérêts divergents, tout en maintenant un niveau d’ambition élevé, avec un budget contraint.

La PNACC sera aussi à mettre en regard du plan d’adaptation européen, à venir fin 2026, nécessitant de se coordonner et pouvoir apporter une réponse concertée à un niveau supra-national.